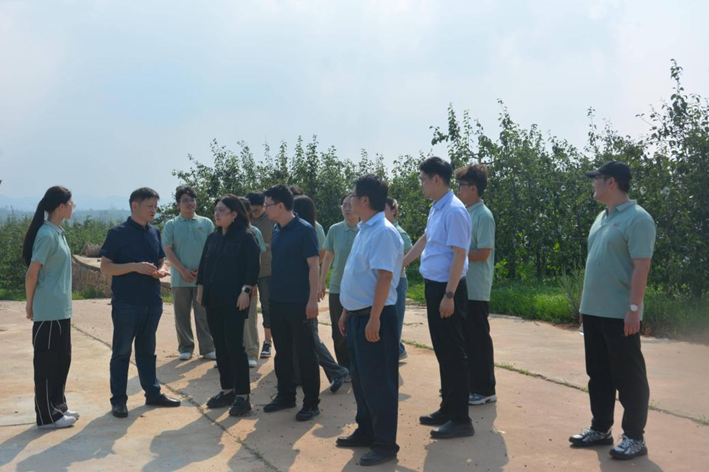

“一颗香梨富一方,万亩梨园绘新章”。为探索特色农业在科技赋能、产业拓展及带动乡村发展方面的创新路径,深挖“小香梨”如何成就“大产业”,为乡村振兴提供可借鉴的宝贵经验。7月10日,西北政法大学外国语学院赴河南省三门峡市陕州区西李村乡暑期社会实践团来到西李村乡“玉露香梨”产业基地。外国语学院党委副书记、副院长刘瑾,团委书记余瑞,法律英语系副主任高一波、辅导员张远麒以及实践团成员在基地负责人王振民董事长及村书记带领下走访基地,并进行了全面且深入的交流。

乘风破浪,梨业起锚

在梨园内,王振民向团队讲述了产业基地艰难的创业历程。过去,陕州区西李村乡这片土地因干旱少雨、土壤条件不佳,传统农业效益十分低下。2016年,他看准了“玉露香梨”耐旱高产、口感清甜的优势,毅然从李村流转了630亩土地。面对红土地不适宜种植果树的难题,他们在土地上开挖1米深的壕沟,将腐殖土和农家肥混合回填,改良土壤结构,迈出了艰难的第一步。起初,周边村民对此持怀疑态度,但基地以实际行动说话。经过3年悉心的技术摸索,首批梨树成功挂果,丰收的果实口感香甜、品质优良,迅速在市场上崭露头角。2018年,“陕州玉露香梨专业合作社”正式成立,标志着产业迈向规模化发展。此后,种植规模持续扩大,如今已突破1500亩,成为豫西地区颇具规模的优质梨生产基地。2018年被北京国际果蔬展组委会授予2018年北京国际果蔬展新奇特产品最受欢迎奖,该品牌2022年被河南省农业农村厅授予河南省知名农业品牌。

科技领航,品质铸魂

“好梨源自好生态,更靠科技来赋能。”在千亩标准化种植园内,王振民详细介绍基地的“科技种梨经”。园区引入了先进的“智慧农业”管理系统,通过土壤墒情监测仪、虫情测报灯等设备,实时监控园内的温湿度、光照强度、土壤肥力等关键数据,以此实现精准灌溉与科学施肥。王振民介绍道:“我们大力推行‘有机肥替代化肥,生物防治替代化学农药’的绿色生产模式,每亩地每年施用3吨腐熟羊粪,同时在田间布置性诱剂和杀虫灯,有效减少病虫害,确保梨果达到绿色食品标准。”

惠农富农,梨香四溢

“在园区干活,一天能挣120元,年底还有土地流转分红,可比自己种地强多了!”种植疏果的村民张大娘笑着向团队分享。基地采用“基地+合作社+农户”的合作模式,通过土地流转、务工就业、技术培训三种方式,切实带动农户增收致富,打造生态循环休闲农业科技示范。村书记介绍道,目前,基地吸纳了周边8个村500余户村民长期务工,人均年增收2.8万元。对于签约的种植户,基地提供统一的种苗、技术指导、农资供应和保底收购服务,使每亩地年均收益超过8000元,是传统作物收益的5倍之多。

披荆斩棘,展望未来

站在岔路口向下看,放眼望去,千亩梨园郁郁葱葱。谈及产业发展面临的挑战,王振民坦言:“尽管我们产业规模逐步壮大,但是销售渠道仍受到一定制约,专业电商运营人才匮乏、冷链物流成本过高,依旧是制约产业发展的突出问题。”实践团成员结合自身专业优势,建议搭建多语种电商平台,开拓跨境电商渠道,并策划“大学生助农直播”等新颖活动,助力陕州梨走向更加广阔的市场。

结语

从昔日的贫瘠荒坡到如今硕果累累的“黄金果园”,从单一的种植模式到多元的三产融合,陕州“玉露香梨”产业基地的华丽蜕变,生动诠释了科技兴农、文化强农、产业富农的乡村振兴理念。通过此次深入走访,实践团成员深刻认识到,乡村振兴不仅要种出优质的农产品,更要开拓创新营销渠道,讲好乡村产业故事。当农业与科技、文化深度融合,小小的“土特产”便能摇身一变成为耀眼的“金招牌”,在广袤的乡村大地上书写更加绚丽的致富篇章。